ecoだけ ブース

“植物由来”や“サステナブル”という言葉が広告の定番となりつつある今、化粧品業界もまた、従来の美しさを追求するだけではなく、「環境への責任」や「循環型社会への貢献」が強く求められる時代に突入しています。

日本では、プラスチック資源循環促進法の施行をはじめとした制度対応が進む一方で、EUを中心に進行中の「デジタル製品パスポート(DPP)」や「拡大生産者責任(EPR)」といったルールが、グローバル市場に向けたビジネスにも影響を及ぼしはじめています。

パッケージは軽く、美しく、そして情報を持つ――そんな新しい常識のもと、原料調達から処方設計、容器構成、成分表示、広告表現に至るまで、すべての工程が環境と透明性の網にかけられるようになりました。

これからの化粧品ブランドは、「環境配慮している」という“姿勢”ではなく、「どれだけ証明できるか」「どれだけ一貫して発信できるか」という“実行力”と“開示力”が問われていくのです。

本コラムでは、今まさに変化のただ中にある化粧品業界の“設計・開発・発信・法制度”の現場を部門別に紐解き、企業がどのように制度対応とブランド価値を両立させていくべきかを考察していきます。

==========================================

1.パッケージ設計の最前線

2.商品開発は、成分からライフサイクルで考える時代へ

3.広報の役割は「伝える」から「証明する」へ

4.法制度・グローバル規制を見据えた体制づくり

5.全社連携で「選ばれる理由」を築く

6.アクションチェックリスト 用語解説

==========================================

「軽い」「分かりやすい」「再利用できる」が新たな常識

かつて化粧品のパッケージは、「ブランドイメージ」や「高級感」を表現するためのデザイン重視の装いが主流でした。重厚感のあるガラス容器、メタリックな装飾、複雑な形状——それらは“美の象徴”であり、購買意欲をくすぐる大切な要素でした。

しかし今、その常識が大きく変わりつつあります。サステナブル消費が浸透し、欧州を中心に進む「拡大生産者責任(EPR)」や「デジタル製品パスポート(DPP)」の流れは、容器設計そのものに「再資源化のしやすさ」「素材の透明性」「廃棄までの責任」という、新たな機能を求めています。

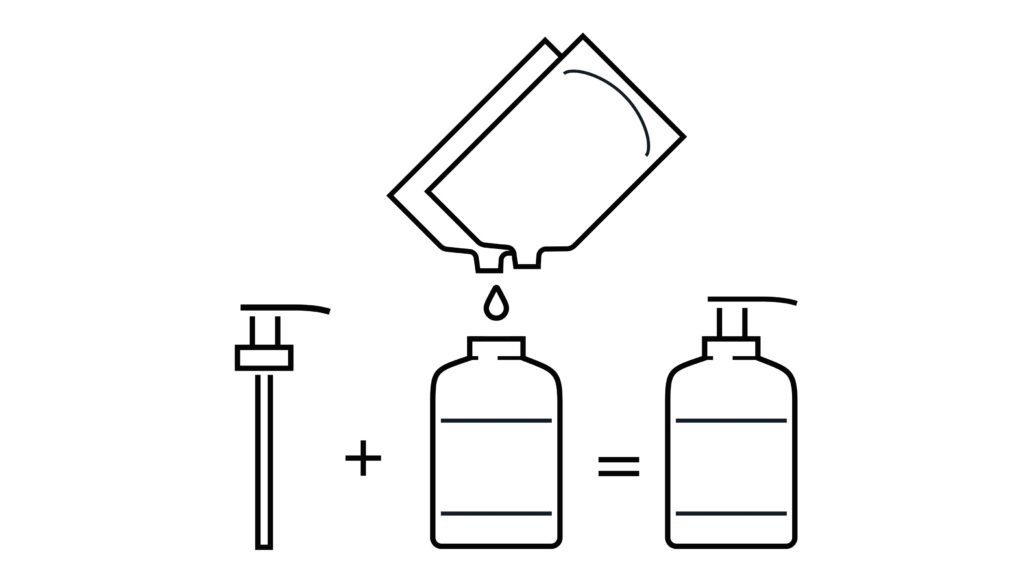

具体的には、単一素材でできた容器(例:PET100%)、簡単に分解できるポンプ構造、詰め替え対応ボトルの標準化、そして「プラ」などのリサイクル識別マークの明示が求められます。さらに最近では、再生PETの使用率を明記したボトルや、バイオマスプラスチックの利用など、素材選定の背景まで開示するブランドも増えてきました。

同時に、使用後の「洗いやすさ」や「分別しやすさ」も設計段階から重視されています。消費者にとってリサイクルが煩雑であれば、どれだけ素材にこだわっても環境負荷の軽減にはつながりません。つまり、容器設計は“使いやすさ”と“回収しやすさ”の両立が重要になっているのです。

見た目だけでなく、素材や構造にまでブランドの思想が込められているかどうか。これからのパッケージは「軽く、美しく、情報を持ち、責任を果たす」存在へと進化しつつあるのです。ブランドの世界観を語る“顔”であると同時に、社会への責任を証明する“名刺”にもなる——それが、現代の化粧品パッケージ設計に求められる役割となっています。

「何でできているか」だけでなく、「どう循環するか」まで設計する

化粧品の“中身”は美しさの本質を担う重要な要素。しかし現在、その成分がどこから来て、どのように作られ、どんな影響を環境に与えるか——という「ライフサイクル全体」にまで視点を向けた開発が求められています。

近年、消費者の間では“グリーンビューティー”や“クリーンビューティー”といった概念が広がり、成分の「由来」や「透明性」に対する意識が高まっています。たとえば、「フェアトレード認証のシアバターを使用」「オーガニック認証済の植物エキスを配合」といった説明は、製品選定の重要な基準となりつつあります。ですが、単に“天然”であることが価値となる時代は過ぎました。今、問われているのは、それらを「証明できる仕組み」があるかどうかにあります。

商品開発部門は、原料選定の段階からINCI名(国際化粧品成分名)だけでなく、原産地、供給元、製造工程、認証の有無といったトレーサビリティ情報を正確に把握し、整理しておく必要があります。これは将来の「デジタル製品パスポート(DPP)」対応において、製品ごとの環境情報や原料履歴を開示する際に不可欠な情報資産となります。

さらに注目されるのが、製品1個あたりのCO₂排出量や水使用量などを定量的に把握する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」の取り組みです。中小規模のブランドではハードルが高いと思われがちですが、近年は簡易で安価なLCAツールの普及や外部専門家との連携により、実現可能性が高まっています。

また、詰め替え対応・リフィル戦略を想定した処方設計も新たな標準となりつつあります。リフィル対応のパウチ容器やカートリッジ製品に対応するには、中身の粘度・安定性・酸化耐性などにも配慮が必要であり、容器への吸着や容器からの溶出性など、容器と剤形の「協調設計」が求められるようになります。

商品開発部門の役割は、“肌への効果”を実現するだけではありません。いかに環境負荷を抑えながら、素材と処方のライフサイクル全体を設計できるか。その思想と設計力が、次世代の製品価値をつくる礎になります。

ブランドの信頼は“言葉”より“根拠”で育つ

かつて、化粧品の広告は美しいコピーと印象的なビジュアルで十分に機能していました。「自然派」「やさしさ」「エコな処方」といった言葉は、消費者の感情に訴える強い武器でした。しかし、サステナビリティに対する意識が本質的なものへと進化した今、その“言葉だけ”の訴求は通用しなくなっています。

今、消費者が求めているのは、「その言葉に、根拠があるのか?」という一点。

たとえば容器包装における「再生素材使用」と記載する場合、再生材の種類(再生PETなのか、再生PPなのか)、含有率、取得元などが開示されていなければ、その言葉の信頼性は下がります。同様に、「バイオマスプラスチック配合」「植物由来」などの表現も、配合比率や認証の有無が問われる時代になっています。

こうした信頼性の担保に不可欠なのが、QRコードやNFCタグを活用したデジタル開示の仕組みです。製品の容器や外箱にコードを設置し、そこから消費者が(化粧品は全成分表示の義務があるため)成分情報以外の「原料の由来」「容器素材の詳細」「再利用の方法」「製造地」「再資源化の可否」などの情報にアクセスできるようにしておくこと。これは欧州で進行中の「デジタル製品パスポート(DPP)」の考え方にも準拠した動きとなっています。

加えて、第三者認証(エコマーク、FSC、ヴィーガン認証など)の適切な表示も重要になります。取得している場合はその対象商品、ロゴ使用のガイドラインを遵守し、有効期限などを明示したうえで、過度な演出を避けることが広報の責任となります。

また、自社サイトの商品紹介ページ、店頭POP、SNS投稿、動画広告など、あらゆるチャネルで「環境配慮の訴求」が一貫しているかを確認する必要があります。パッケージやラベルだけでなく、Webや営業資料においても同じ表現・数値・根拠が使われているか。部門横断の「表示統一マニュアル」や「訴求チェックフロー」を準備しておくことが、今後はスタンダードとなります。

ブランドの信頼は“キャッチコピー”ではなく、“データに基づく説明責任”によって育つ時代へ移行しています。広報は単なる「伝え手」ではなく、企業の姿勢を“証明する”フロントラインとして、ますます重要な役割を担っていきます。

環境対応は“善意”ではなく“義務”になる時代へ

化粧品業界がグローバル展開を視野に入れる限り、環境配慮はもはや「企業姿勢」ではなく「法令対応」として不可避の領域となっており、市場に参入するための必須条件となっています。

たとえば、EUでは2030年までに「すべての製品にDPP(デジタル製品パスポート)を適用する」という方向性が打ち出されており、パッケージや中身の素材、原産地、リサイクル性、修理・再利用可能性といった情報のデジタル開示が義務化される予定です。日本企業がEUへ輸出を継続するためには、製品ごとにこれらの情報を取得・整理し、公開可能な形にしておく必要があります。

また、拡大生産者責任(EPR)の強化により、メーカーは「売った後」まで責任を負う仕組みが広がっています。製品の生産者が、製品の設計から廃棄・リサイクルまで、製品のライフサイクル全体にわたって責任を負うという考え方であるため、使用済み容器の回収率、再資源化率の報告義務や、リサイクル可能な設計でなければ追加課徴が科されるなど、法的・経済的プレッシャーも強まりつつあります。

日本国内においても、2022年施行の「プラスチック資源循環促進法」により、容器設計における3R(Reduce, Reuse, Recycle)+Renewableの観点が求められるようになりました。さらに、業界団体である日本化粧品工業連合会(JCIA)は「環境配慮設計ガイドライン」や「適正包装の手引き」を策定しており、メーカー各社はこれらに準拠した商品設計・運用体制を求められています。

法制度への対応において特に重要なのは、OEMや容器サプライヤーとの情報連携の質を問われます。単に「この素材はリサイクルできますか?」というやり取りではなく、「その素材の構成情報は?」「再生材含有率は?」「CO₂排出係数は?」「リサイクル適合証明は?」といった詳細情報を契約・仕様書レベルで取り交わす仕組みが必要になってきます。

また、これらの情報を製品ごとに一元管理する「データベース」の整備も急務で、容器素材構成、原料のトレーサビリティ、LCA(ライフサイクルアセスメント)、認証の有無、成分のINCI情報までを、将来的にはCSVやXMLなどの形式で構造化・標準化しておく必要があります。

法制度対応は「商品開発」「設計」「広報」などの現場業務とは一見遠いように見えますが、実は密接に関係しています。表示ひとつ、素材選定ひとつが、罰則や流通制限につながることもあります。だからこそ、各部門が一枚岩で連携し、「法令対応を前提とした製品開発体制」を構築することが、これからのブランドの基盤となってきます。

“環境配慮”は部門単体では成り立たない

サステナブルなブランドをつくること。それは、ひとつの部門の努力では実現できず、むしろ、どこか一つでも連携が欠ければ、信頼は一瞬で崩れてしまいます。容器設計・商品開発・広報・法務・営業——すべての部署が同じ地図を見て、同じ方向を向いて動く必要があります。

たとえば、開発部門がトレーサビリティやLCA情報をきちんと整備していても、広報が誤った訴求をすれば“グリーンウォッシュ”と批判されるリスクが生じたり、逆に、広報が正確な訴求をしたくても、設計部門やOEMがその素材情報を持っていなければ、開示できるものがそもそも存在しないことになります。

このように、「誰が・どの情報を・どう保有し、どう伝えるか」が社内で可視化・統一されていなければ、今後義務化が進むDPPやEPR対応にも対応しきれなくなります。制度対応以前に、消費者からの信頼を損なうことにもなりかねません。

実際に、先進的な企業では次のような取り組みが始まっています。

こうした体制整備は一朝一夕には実現しません。しかし、逆に言えばこれこそが「他社が簡単に真似できないブランド価値」に直結する部分でもあります。ただ“エコ”と言うのではなく、“なぜエコなのか”を証明できる力。ただ“配慮している”のではなく、“誰がどのように配慮しているのか”を語れることが、求められているのです。

これからの時代、選ばれるブランドとは「信頼されるブランド」がイコールになってきます。

そしてその信頼は、部署横断の連携とデータに基づいた設計・開示・表現によってしか生まれません。

サステナビリティは「取り組むこと」よりも、「どのように社内で仕組みにできるか」で勝負が決まります。環境対応は“社会の要請”であると同時に、“競争力の源泉”なのです。

容器やパッケージを変えることは、ブランドの信頼を高め、社会課題への対応を進め、ひいてはビジネスを進化させる最も手軽で、かつ効果的な第一歩になります。

未来を見据えた戦略的なパッケージづくり。今こそ、御社の「選ばれる理由」をパッケージで可視化してみませんか?

6.実務部門向けアクションチェックリスト

パッケージ・設計部門

[ ] リサイクル識別マークと材質表示(プラスチック・紙など)を明瞭に表示(サイズやフォントにも規定あり)

[ ] 単一素材化または複合素材の“易分離化”により、消費者による洗浄や分別が容易となる設計

[ ] 再資源化後の安全性を考慮した素材選定

[ ] 中身を濃縮・コンパクトな剤形にすることで、容器素材の軽量化・削減を推進

商品企画・開発部門

[ ] 製品の LCA(ライフサイクルアセスメント) を取得し、CO₂排出量・水使用量などの環境負荷を把握

[ ] 成分由来情報(産地、オーガニック、フェアトレードなど)を整理・記録

[ ] トレーサビリティデータ(原料→容器の素材情報など)の一元管理体制構築

マーケティング・広報部門

[ ] QR/NFCタグ等による DPP対応型の情報開示システムの導入(成分・環境配慮情報を表示)

[ ] サステナブル訴求メッセージ(例:「バイオマス度」「再生PET使用率」など)の明確化

[ ] エコマーク認定など第三者認証を取得し、環境配慮の信頼性を強化

ロジスティクス・販売部門

[ ] 店頭・ECにおける 使用済容器の回収スキームを設計(例:会員制、回収ボックス設置など)

[ ] 回収された容器の 素材別分別や洗浄のしやすさ(ユーザーが洗いやすい構造設計)を確保

法制度・パートナー連携

[ ] プラスチック資源循環促進法に基づく「プラスチック使用製品設計指針」および、化粧品業界向け環境配慮設計指針に準拠しているか

[ ] 材質およびリサイクル識別表示が法的要件(資源有効利用促進法)に沿ってなされているか(表示サイズ・フォントを含む)

[ ] 化粧品業界団体(JCIA等)のガイドライン(環境配慮設計、3R推進など)を遵守しているか

[ ] OEM・容器サプライヤーとのデータ共有体制が整備され、将来的なDPP対応に対応できるか

[ ] 製品に含まれる化学物質の管理体制(例えばEU向けのREACH規制など)を構築し、必要時に情報提供できる体制があるか

[ ] 第三者認証(エコマークなど)取得を検討し、トレーサビリティや再生素材の信頼性を保証しているか

エコマーク事務局

引用:日本化粧品工業連合会 石堂硝子株式会社 資生堂 経済産業省 エコマーク事務局

用語解説

プラスチック資源循環促進法

2022年4月1日に施行された法律で、プラスチック製品の設計から廃棄物処理まで、ライフサイクル全体で資源循環を促進することを目的としています。この法律は、事業者、自治体、消費者が連携して、プラスチックの使用量削減、リサイクル、排出抑制に取り組むことを求めています。

デジタル製品パスポート(DPP)

デジタル技術により、個別の商品に関する原材料調達からリサイクルに至るまで、ライフサイクル全体にアクセスできるデータのことをいい、 製品のライフサイクルに沿った、トレーサビリティの確保が求められています。

拡大生産者責任(EPR)

製品の生産者が、その製品の使用済み後のリサイクルや廃棄処理についても責任を負うという考え方です。これにより、製品の設計段階から環境負荷を低減し、リサイクルしやすい製品を開発・製造することが促されます。

グリーンビューティー(クリーンビューティー)

美容業界におけるトレンド用語としてのグリーンビューティー (Clean Beauty)

「クリーンビューティー」とも呼ばれ、成分表示や製造過程、調達先などについて、消費者に情報を公開することで、健康や地球環境、動物に配慮したコスメやコスメブランドを指します。有害な成分を含まない、肌や環境に優しい製品を意味します。

フェアトレード認証

開発途上国の生産者が適正な価格で継続的に取引できるよう、国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade International)が定めた基準を満たしていることを証明する制度です。この認証ラベルは、製品が生産から完成まで、すべての工程でフェアトレード基準を守って製造されたことを示し、消費者が安心してフェアトレード製品を選べるようにするためのものです。

オーガニック認証

製品が特定のオーガニック基準を満たしていることを、第三者機関が証明するものです。日本では、有機JAS制度が設けられており、有機食品の生産や加工に関する基準を定めています。この認証を受けることで、消費者は安心してオーガニック製品を選ぶことができます。

INCI名(国際化粧品成分名)

化粧品成分を国際的に表示するための名称のことです。米国パーソナルケア製品評議会(PCPC)の国際命名法委員会(INC)が定めており、世界中で化粧品の成分表示に使用されています。日本では、全成分表示名称はINCI名を基に作成されます。

ライフサイクルアセスメント(LCA)

製品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの全過程における環境負荷を、定量的に評価する手法のことです。具体的には、製品やサービスのライフサイクル全体で、資源の投入量や環境への排出量を把握し、環境への影響を評価します。

協調設計(Co-design)

複数の部門や専門分野が連携して、システムや製品を同時に設計・開発する手法です。設計段階での早期の問題発見や、より効率的な開発プロセスを実現できます。特に、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたシステム(SoCなど)では、協調設計が不可欠です。

エコマーク

製品やサービスが生産から廃棄までのライフサイクル全体で環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた場合に付与される環境ラベルです。持続可能な社会の形成を目的とし、消費者の環境意識を高め、企業の環境改善努力を促す役割を果たします。

FSC認証®

FSC認証®は、適切に管理された森林からの製品であることを示す国際的な認証制度です。FSC認証マークのついた製品を選ぶことで、消費者は環境や地域社会に配慮した製品を選びやすくなり、森林の保護を促進することができます。

ヴィーガン認証

製品が動物由来の原材料を一切使用していないことを証明するマークのことです。ヴィーガン認証マークは、ヴィーガンの方や、環境・倫理的な理由で動物性原料を避ける人が、安心して商品を選べるようにするための目印となります。

容器設計における3R(Reduce, Reuse, Recycle)+Renewableの観点

容器設計における3R+Renewableの観点とは、容器の設計において、発生する廃棄物の量を減らす(Reduce)、繰り返し使えるように設計する(Reuse)、再利用可能な素材を使用する(Recycle)、そして再生可能な資源で作られた容器を使用する(Renewable)という考え方です。これらの観点を考慮することで、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献できます。

日本化粧品工業連合会(JCIA)「環境配慮設計ガイドライン」

化粧品業界における環境負荷低減と持続可能な社会の実現を目指しています。このガイドラインは、製品のライフサイクル全体で環境への影響を考慮し、環境に配慮した製品設計を推進することを目的としています。

日本化粧品工業連合会(JCIA)「適正包装の手引き」

化粧品業界における過剰包装を是正し、適正な包装を推進するためのガイドラインです。具体的には、容器の容積と内容物の量のバランスや、外箱と容器の割合など、消費者の保護、資源の有効活用、廃棄物処理の観点から、業界自主基準を定めています。

欧州CLP ~classification, labelling and packaging of substances and mixtures~

欧州連合(EU)における化学品の分類、表示、包装に関する規則です。これは、国連の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づいて、EU域内で販売される化学物質の危険有害性情報を統一的に表示することを義務付けています。CLP規則は、EU域内での化学物質の安全な流通を促進し、消費者や企業が化学物質を適切に取り扱えるようにすることを目的としています。

米FPI Food Product Information

消費者が米に関する情報を容易に理解し、適切な選択ができるようにするための制度です。具体的には、米袋に記載される表示項目や、表示方法に関するルールを定めています。

安全データシート(SDS) Safety Data Sheet

化学物質や化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または提供する際に、その危険性や有害性、取り扱いに関する情報を提供する文書のことです。日本では、労働安全衛生法などで交付が義務付けられています。

原産地証明

輸出入される商品がどこの国や地域で生産されたかを証明する書類です。主に輸入国の法律や規則、契約書、信用状などで要求され、関税の適用や輸入手続きに必要となります。

ECOCERT(エコサート)

フランスのトゥルーズに本拠地をおく、世界最大規模の国際有機認証機関です。 1991年にフランスの農学者の団体によって設立され、厳しいオーガニックの基準を定めています。

REACH規制

EU(欧州連合)における化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則のことです。REACHは、Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの略で、欧州域内で製造・輸入される化学物質に対して、登録、評価、認可、制限を義務付けることで、人の健康と環境の保護、欧州化学産業の競争力維持向上を目指しています。

TSCA

米国における化学物質の製造、輸入、販売などを規制する法律、有害物質規制法(Toxic Substances Control Act)の略称です。米国環境保護庁(EPA)が管轄しており、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質を管理することを目的としています。

化審法 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」

化学物質による環境汚染を防止するための法律です。具体的には、人の健康や動植物の生息・生育に悪影響を及ぼす可能性がある化学物質について、製造・輸入の際に審査を行い、必要に応じて規制を行います。また、製造・輸入数量の把握や有害性情報の報告を義務付けることで、上市後の化学物質の継続的な管理も行います。

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(医薬品等)の品質、有効性、安全性を確保し、国民の保健衛生の向上を図ることを目的とした法律です。以前は薬事法と呼ばれていましたが、2014年の改正で現在の名称に変更されました。

RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)

“世界自然保護基金(WWF)を含む関係団体が中心となり、2004年に設立された国際NPOです。持続可能なパーム油に関する円卓会議 (RSPO) では、持続可能なパーム油産業という単純な目的があります。

サプライチェーン全体の利害関係者を集めて、認定された持続可能なパーム油を生産および調達するためのグローバル基準を開発および実施することにより、セクターを変革しています。

引用:https://rspo.org/ja/”

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制し、過大な景品類の提供を防ぐことで、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。

消費者庁の環境表示ガイドライン

事業者による環境表示が適正に行われるように、景品表示法に基づいて策定されたものです。これにより、消費者はより正確な情報に基づいて製品を選択できるようになります。

EUのグリーンクレーム規制案

企業が製品やサービスの環境への配慮を主張する際に、根拠となる情報や検証を義務付けることで、消費者の誤解を防ぎ、グリーンウォッシュを防止することを目的とした規制案です。

容器包装リサイクル法

家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクルを促進し、廃棄物の減量化と資源の有効利用を図ることを目的とした法律です。1995年に制定され、1998年に本格施行されました。

SCIP登録義務

EU(欧州連合)域内で販売される成形品(製品)に、REACH規則で規定された高懸念物質(SVHC)が一定濃度以上含まれる場合、その情報をEUの化学物質庁(ECHA)が管理するSCIPデータベースに登録する義務のことです。

高懸念物質(SVHC)substances of very high concern

EUのREACH規則において、人の健康や環境へのリスクが高いと懸念される化学物質のことです。これらの物質は、REACH規則の認可対象物質候補リスト(Candidate List)に収載され、将来的に使用や製造が制限される可能性があります。

NAGANAE PACKAGE|長苗印刷株式会社 パッケージ事業部 https://ecodakemarke.naganae.co.jp/packagesample/

■お問い合わせ:長苗印刷株式会社 パッケージ事業部 n-package@naganae.co.jp